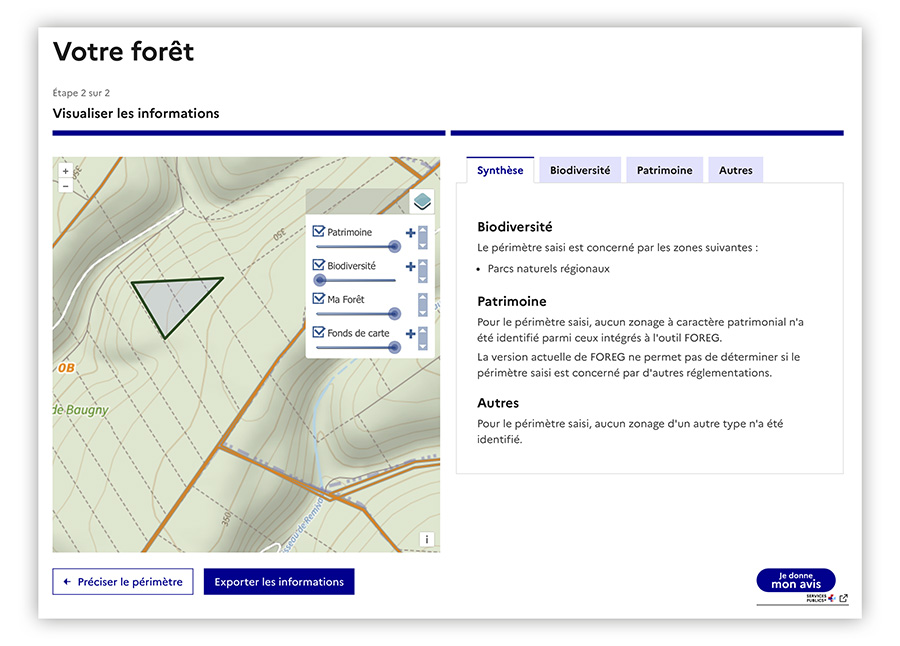

La France s’est dotée d’un nouvel outil cartographique permettant de visualiser en quelques clics les réglementations environnementales et patrimoniales applicables aux espaces forestiers. L’application s’appelle FOREG et a pour objectif d’améliorer la préservation de l’environnement et des paysages en facilitant l’accès aux informations réglementaires utiles en amont de la réalisation de travaux ou actes de gestion en forêt. FOREG est pensé pour simplifier la gestion et l’aménagement des forêts. Il permet de déterminer si votre forêt ou celle sur laquelle vous intervenez est concernée par un espace protégé pour la biodiversité, les abords d’un monument historique, un espace classé, la présence de cours d’eau, de zones humides ou de toute autre zone sensible. Au départ d’une parcelle cadastrale ou d’un périmètre délimité sur la carte, l’application fournit les réglementations en vigueur sur ces espaces. Les coordonnées des autorités à contacter en cas de besoin sont également fournies. L’outil facilite la planification et la conformité des projets forestiers en offrant une vision claire des contraintes légales et environnementales.

Il est prévu que l’outil FOREG s’enrichisse prochainement en interrogeant les flux de données relatives aux périmètres de captage en eau potable et le masque forestier.