Suite aux résultats de l’étude de l’ULiège montrant que 76 % des Wallons souhaitent davantage de forêts protégées en libre évolution (voir ici), NTF (l’association des Propriétaires Ruraux de Wallonie), a réagi dans une carte blanche publiée dans La Libre du 14 mai dernier.

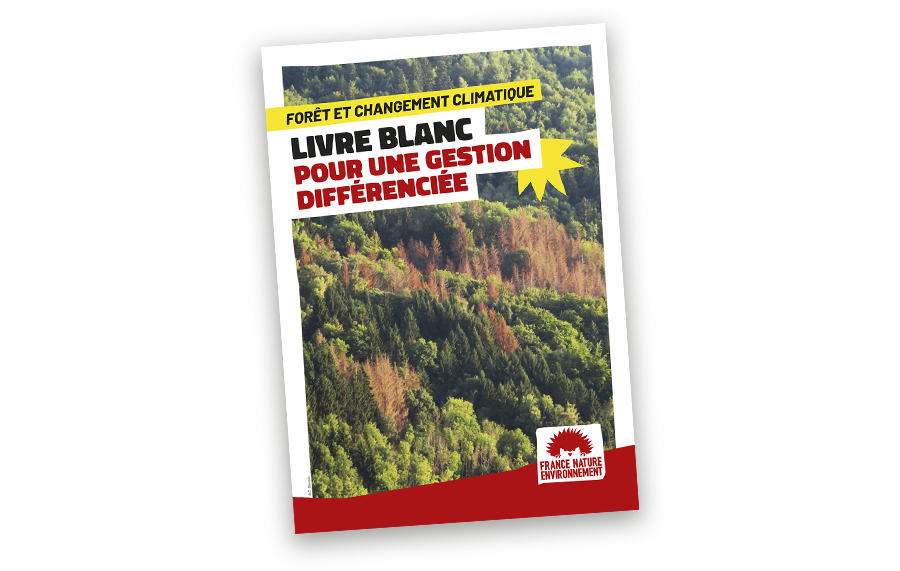

NTF y défend l’importance d’une gestion forestière active face à la montée de l’idée de libre évolution des forêts. Il critique une opposition simpliste entre non-intervention et exploitation, estimant que cela occulte la réalité complexe des forêts, à la fois écologique, économique et sociale.

L’auteur souligne que plus de la moitié des forêts wallonnes sont privées, souvent exploitées de manière raisonnée par de petits propriétaires qui en tirent des revenus indispensables. Il déplore que beaucoup de partisans de la libre évolution soient déconnectés du terrain. Selon lui, la biodiversité des forêts anciennes est souvent le fruit d’une gestion humaine équilibrée, et non de l’absence d’intervention.

Il insiste enfin sur le rôle vital de la filière bois, qui emploie 20 000 personnes en Wallonie, et s’inquiète d’une baisse des volumes exploitables qui mettrait en danger cette économie locale. Pour lui, des certifications forestières prouvent qu’exploitation et préservation peuvent aller de pair.

En conclusion, il appelle à une vision pragmatique de la forêt, adaptée à chaque contexte, plutôt qu’à une généralisation dogmatique de la libre évolution.