En Bavière, des forestiers utilisent des drones et l’intelligence artificielle (IA) pour évaluer et restaurer les forêts endommagées après la tempête Ronson de juillet 2023, qui a gravement touché la forêt privée d’Allmannshorn (400 ha).

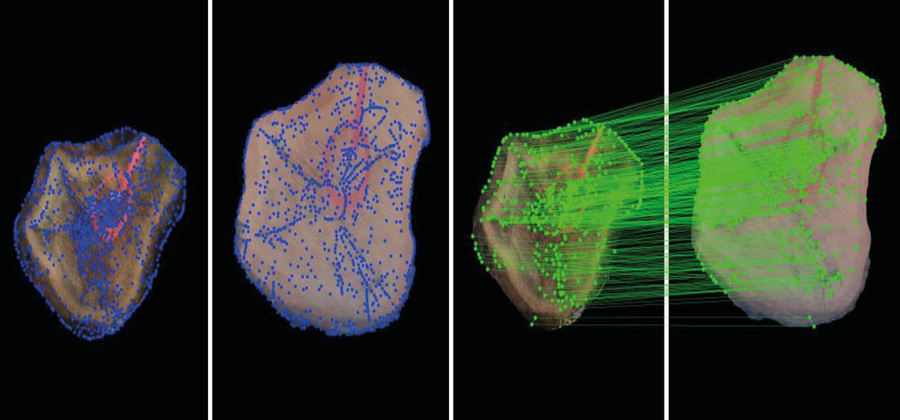

L’usage de drones spécialisés, déjà utilisé dans les Alpes pour surveiller des forêts difficiles d’accès, est désormais appliqué à Allmannshorn. Ces drones collectent des images aériennes haute résolution, analysées par des logiciels d’IA capables d’identifier les hauteurs et types d’arbres. Cela permet d’optimiser la gestion forestière : repérer les zones à reconstituer, identifier les jeunes peuplements nécessitant des soins et conseiller individuellement les propriétaires.

Grâce à ces images précises et récentes, les experts peuvent aussi cartographier les zones où la desserte devrait être améliorée pour faciliter la gestion forestière. Selon le Dr. Stefan Friedrich (AELF Krumbach-Mindelheim), cette technologie offre une opportunité précieuse pour la reforestation et la transformation durable des forêts bavaroises.