On associe souvent la restauration de la nature à la reforestation. Mais contrairement à certaines idées reçues, il ne faut pas forcément planter des arbres pour restaurer la nature ! Une étude internationale pilotée par l’Université de Liège le montre en présentant une cartographie innovante des végétations naturelles potentielles de la Terre, allant des zones semi-désertiques aux forêts.

Le modèle prédictif, créé sur base de 40 000 relevés écologiques et de 6 jeux de données climatiques, estime ainsi les formes de végétation que chaque région de la planète pourrait naturellement supporter. L’originalité de ce modèle réside dans la prise en compte non seulement du changement climatique, mais également des régimes d’incendies et de la présence d’herbivores, pour une approche plus réaliste de la restauration des écosystèmes.

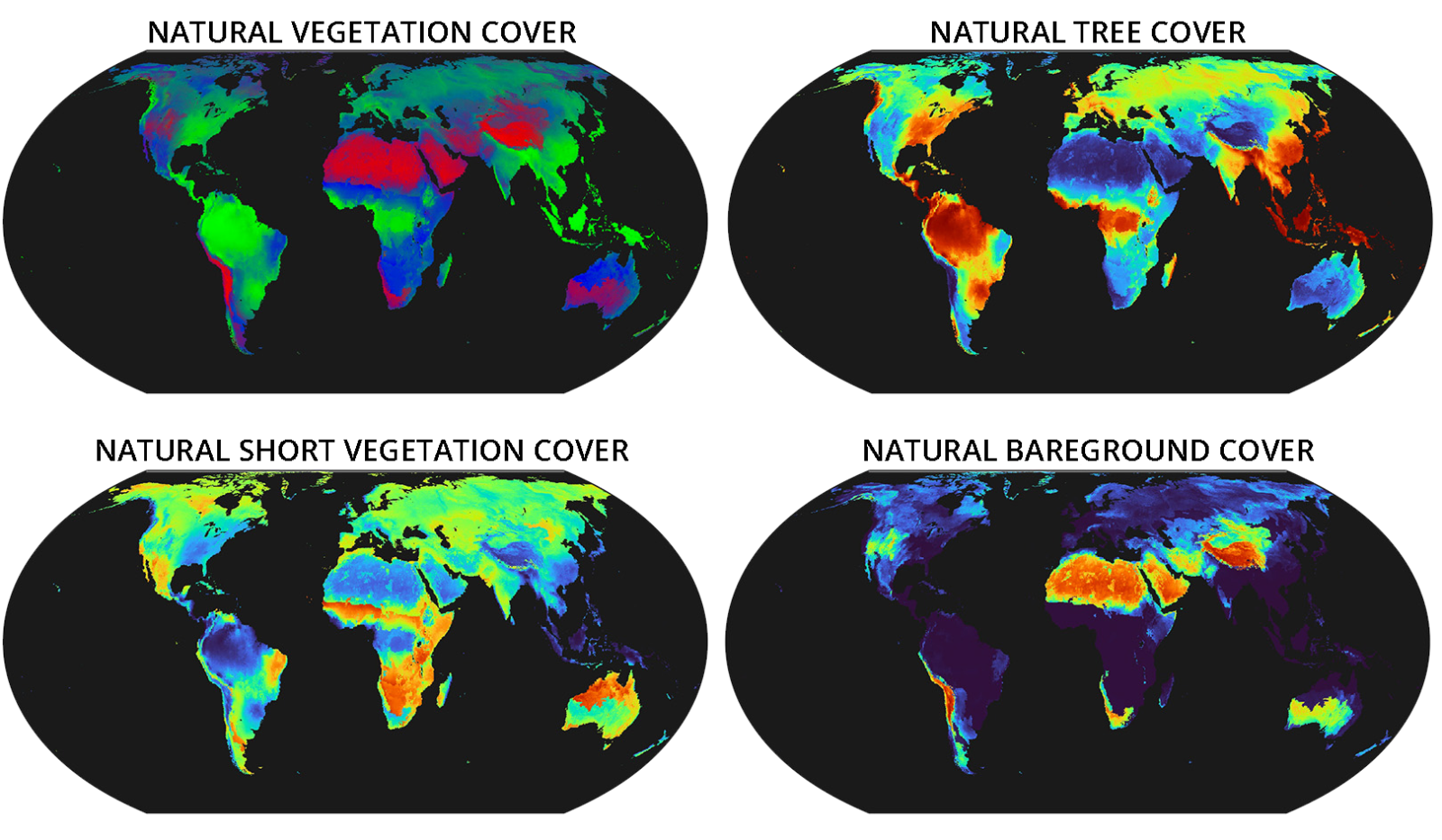

Les principaux résultats montrent que 43 % des terres émergées pourraient être naturellement boisées, que 39 % pourraient accueillir des végétations basses (herbacées ou arbustives), et que 18 % seraient dominées par du sol nu (hors surfaces glacées ou urbaines).

L’étude identifie également environ 675 millions d’hectares où plusieurs états de végétation sont possibles selon la manière dont le feu ou l’herbivorie sont gérés, soit une surface équivalente à celle du bassin amazonien.

Les zones les plus importantes où l’on trouve une végétation naturelle alternative sont les biomes subtropicaux et tempérés, où les incendies et l’herbivorie favorisent la transition des forêts denses vers des systèmes herbacés, puis finalement des systèmes herbacés vers des déserts.

De façon surprenante, l’étude montre qu’à l’horizon 2050, la gestion des incendies et de l’herbivorie a parfois un impact plus fort sur le paysage que le changement climatique lui-même. Par exemple, une augmentation de la biomasse herbivore pouvant atteindre 30 000 kg par km², soit près de la limite supérieure observée en Europe lors de la dernière période interglaciaire (environ 30 bisons par km²), peut réduire la couverture forestière de 55 à 11 % dans les montagnes dinariques en Europe, et de 44 à 8 % dans la taïga du nord-est de la Sibérie.

Cette nouvelle cartographie démontre ainsi clairement que nos paysages sont le fruit de la dynamique naturelle, mais également des choix humains opérés. Le modèle sert donc d’outil d’aide à la décision pour différents acteurs. Il est consultable en ligne via EarthMap et Google Earth Engine.